数月来,在上海当代艺术博物馆举办的“贝聿铭:人生如建筑”展掀起一波又一波的观展热潮。

记者在现场看到,来自四面八方、各行各业各年龄段的观众,在美籍华裔建筑师贝聿铭一生中最核心的作品、成就前流连忘返。

时至今日,我们可以向贝聿铭及其建筑人生汲取哪些启示与滋养?记者到现场与观展的人群一起寻找答案。

中国根

传奇建筑师贝聿铭在我国家喻户晓,也是上世纪至今最具国际影响力的美籍华裔建筑师。

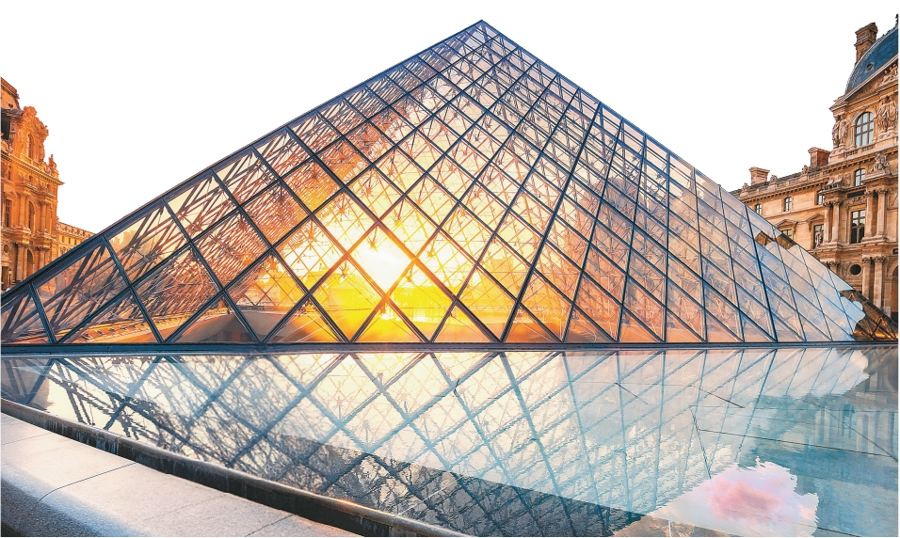

从业70年间,他主持的建筑项目横跨辽阔地域,广受瞩目,包括华盛顿国家美术馆东馆、巴黎卢浮宫现代化改造计划、北京香山饭店、香港中银大厦、苏州博物馆、多哈伊斯兰艺术博物馆等。这些知名的地标性项目奠定了贝聿铭在建筑史与当代文化中举足轻重的地位。

从跨入展厅的那一刻起,很多观众都会因倍感亲切而忍不住放慢脚步。因为在贝聿铭人生的起点,有太多我们熟悉的风景。

贝聿铭的父亲贝祖诒是民国时期的银行家,对中国银行业的发展影响深远。由于父亲在中国银行任职,贝聿铭一家先后迁往香港和上海等大都市。贝聿铭及其弟妹均就读于强调中西文化及哲学教育的教会学校。

即便是住在上海期间,贝聿铭也时常回苏州探望祖父。上海的国际饭店、大光明电影院、圣约翰大学怀施堂纪念坊前都曾留下他驻足的脚步,苏州狮子林则是他童年的乐园。

据说,狮子林中的假山石洞不但激发了贝聿铭的想象力,也影响了他日后的建筑实践,是最朴拙而深刻的空间启蒙。他的大部分作品都极为关注人在行走坐立变化之间与周遭景致的关系。如果通过设计,人在空间中的移动、生活可以与周遭的空间、景致发生有趣而不失和谐的互动,贝聿铭一定不会放过这样的机会。

苏州古典园林不仅熏陶了贝聿铭,塑造了他取源历史、侧重空间的设计手法,也使他不断从艺术和精神层面思考自然与人文如何交织合一。

这一发轫于童年的爱好,甚至促成了贝聿铭与同济大学建筑系教授陈从周的友谊。在北京香山饭店项目中,陈从周先生应邀为项目的园林部分做顾问,为此留下“老来清福何曾减,我住香山第一人”的诗句。

早年的多元文化空间体验生成了贝聿铭的文化根脉,为他后来致力于在跨文化视野和现代语境中反复横跨、探索如何使地方性与历史原型兼容并包,打下了扎实的认知基础。

苏州博物馆新馆内景

苏州博物馆新馆内景

城市设计的远见

世人如今总是将贝聿铭的名字与众多公共文化场馆、地标性建筑联系在一起。很多观众是到了现场后才发现,原来贝聿铭作为建筑师的职业起点在城市设计领域。

贝聿铭先后求学于美国宾夕法尼亚大学、麻省理工学院、哈佛大学。在此期间,法籍瑞士裔建筑师柯布西耶从经济、工业和抽象艺术的角度诠释建筑,德国著名的包豪斯学院的创始人瓦尔特·格罗皮乌斯提倡融合工艺和工业的设计理念,都深深地影响了他。

但他始终对具有现代性的建筑追求保持敏锐的批判,始终在自己的建筑观中为应对多元文化和地域气候、尊重并创新性地传承历史文脉留下重要的位置。

第二次世界大战后,大量人口涌向郊区,导致美国城市的市中心逐渐衰败。美国政府宣布将城市更新作为国家的首要任务,并向各地市政府和地产开发商提供巨额补贴,用于重建内场区域。

在这样的时代背景下,1948年,贝聿铭加入以“城市复兴”为道义责任的开发商威廉·泽肯多夫的麾下,开始了他的职业建筑师生涯,自此与“城市及社区活化”结下缘分。

如今的我们多少有点难以想象,早在20世纪50年代,贝聿铭参与设计的城市再开发方案,尤其是在美国的那些项目中,都侧重于多用途混合规划,着眼于为社会住宅和低收入社区改善环境。

贝聿铭的团队在为费城协会山地区做规划方案时,主张保留具有当地特色的红砖排屋,在其附近建造低矮的联排别墅,让新旧建筑之间形成自然的过渡。另外再兴建三栋大楼,以满足对住宅单位数量的需求。这些新建大楼位于特拉华河沿岸,远离现有的建筑物。各大楼的位置不但勾勒出社区中重要的历史地标,也确保从不同角度仍能观赏到它们。

为了振兴当时美国最大的黑人社区之一——纽约市布鲁克林区的贝德福德·斯图文森,贝聿铭的团队注意到那些未被充分利用、缺乏社区凝聚力的街道,提出建造“超级街区”的解决方案。

规划中的“超级街区”可以将平行街区连接起来,创造出没有汽车的行人空间,并以环环相扣的景观步道、公园和游乐场彼此连接。贝聿铭还与当地一家重建公司携手、与当地居民合作,重新设计了他们的公共空间。

香港中银大厦外景

香港中银大厦外景

何为“公共文化建筑”

贝聿铭于1955年自立门户,开设贝聿铭建筑事务所。20世纪60年代初,世界经济迅速增长,新的商业中心也逐渐在美国以外的地区崛起。这为贝聿铭的业务版图迅速走出美国、走向全球提供了绝佳的机会。

在此过程中,贝聿铭及其团队一方面不断运用城市设计、经济学和城市规划的理念,周旋于市政决策层、政府法规和资源限制之间,推动一个个具有挑战性的综合性城市更新项目落地,另一方面也在艺术与公共建筑领域多有建树。

位于纽约州雪城的艾弗森艺术博物馆是贝聿铭操刀的首个博物馆项目。博物馆外观极具雕塑感——四个悬挑的立方体结构高悬于公共广场之上。馆内,四个展厅通过室内连廊环绕中央庭院布局,一座混凝土螺旋楼梯作为核心元素伫立其中。

这样的空间安排不仅获得了“展示艺术品的艺术品”的美誉,也因广受赞誉而巩固了贝聿铭文化建筑设计师的声望。此后,来自纽约州伊萨卡康奈尔大学、艾奥瓦州得梅因艺术中心、华盛顿特区国家美术馆东馆的邀约纷至沓来。

本次展览特设“艺术与公共建筑”板块,聚焦贝聿铭设计的博物馆。这一部分展现了他认为博物馆作为城市公共空间,在艺术与建筑之间展开对话的重要性,足见他对城市公共空间和当代艺术的深厚情感。

诚如他所言,“艺术博物馆并非纪念碑,应设计成吸引公众纯粹享受艺术的地方”。他凭借着对公众艺术欣赏行为、目的、期许的敏锐洞察,不仅打造出了超越日常想象的标志性建筑,也使这些博物馆成了令人赏心悦目、愿意一去再去的公共空间。

本次的“艺术与公共建筑”板块还特地辟出空间,介绍贝聿铭如何积极与艺术家合作,委托他们创作大型雕塑等作品,并积极将这些作品有机地融入他所设计的博物馆、银行、住宅项目。这一系列较少为公众所知的举措折射出他的三重理念:对艺术与建筑共生关系的信念、对同时代艺术家的真挚推崇、以艺术提升空间体验的主张。

实际上,凡贝聿铭经手的公共文化建筑还大都渗透了“师法自然”的设计理念。位于美国科罗拉多州博尔德的国家大气研究中心,是贝聿铭首个位于城市之外的大型委托项目。贝聿铭的整体方案包括一条通往大气研究中心入口的弧形道路,让人先沿途领略山脉壮丽的全景,之后才是整个建筑群映入眼帘。

由贝聿铭为日本滋贺县信乐町美秀美术馆设计的入口,则化用了我国东晋诗人陶渊明《桃花源记》中的灵感,把所有观众带入一片世外桃源般的新天地。

贝聿铭曾说:“人生如建筑,而建筑是生活的镜子。”通过这一次的展览,很难有观众不被他对人生、建筑的诚意所感染。从这个角度而言,建筑不只是人类的造物,好的建筑不仅关注当下,更可以照亮未来。

法国巴黎卢浮宫玻璃金字塔入口

法国巴黎卢浮宫玻璃金字塔入口

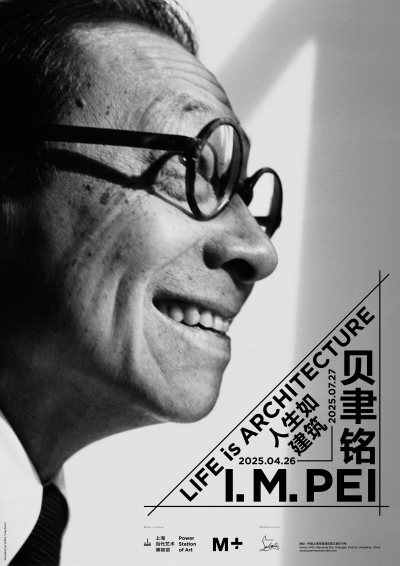

本次展览竖版海报 资料图片

本次展览竖版海报 资料图片

展览现场 解放日报社资料图片

展览现场 解放日报社资料图片

1997年9月3日,中国驻美大使李道豫(右)在华盛顿代表中国政府向世界著名华裔美国建筑师贝聿铭颁发1996年度中华人民共和国国际科技合作奖。 新华社图

1997年9月3日,中国驻美大使李道豫(右)在华盛顿代表中国政府向世界著名华裔美国建筑师贝聿铭颁发1996年度中华人民共和国国际科技合作奖。 新华社图

本文首发于《解放日报》

本文首发于《解放日报》

易倍策略-股票配资门户推荐-配资一流股票配资门户-配资门户官方平台网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。